对于考研的同学来说,选择院校是第一步。针对目标院校,从以下几个维度,来为大家进行南京理工大学难度情况分析。

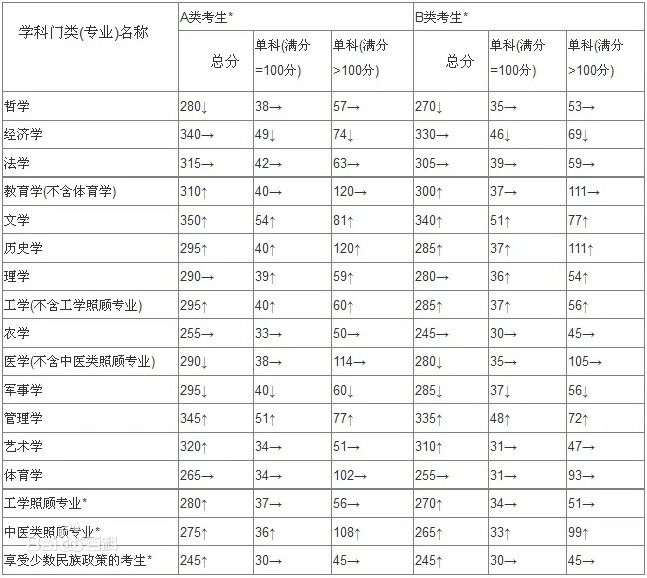

一、南京理工大学考研复试分数线

南京理工大学考研复试分数线可以看出,考研专业的复试分数线要远高于国家线,尤其是农村发展专业,录取分数线超过国家线26分。由此可见,南京理工大学的考研难度还是比较大的。

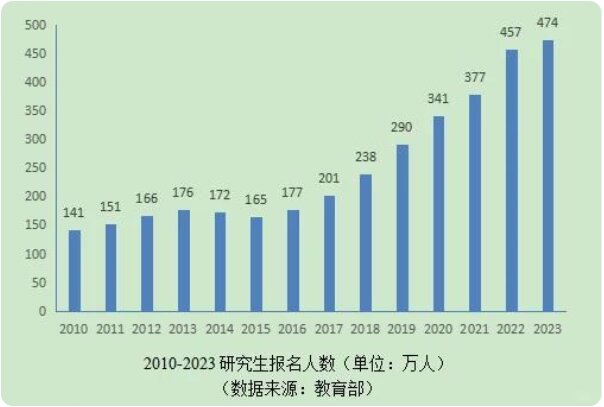

二、近几年报名人数

2023本科毕业生1158万,研究生报名474万人

2023年本科毕业生人数预计达到1158万人

纵观我国近15年的考研报考数据,自2010年到2023年全国考研报考人数一直在持续攀升:2010年我国报考研究生人数为141万人,在随后的10年里保持稳定增长。从2016到2023年,增长趋势尤为迅猛,在2022年已经突破400万。到2023年,全国硕士研究生报名人数474万,为历史以来报名人数最高值。

学校简介

南京理工大学是隶属于工业和信息化部的全国重点大学,坐落在钟灵毓秀、虎踞龙蟠的古都南京。学校由创建于1953年的新中国军工科技最高学府---中国人民解放军军事工程学院(简称“哈军工”)分建而成,经历了炮兵工程学院、华东工程学院、华东工学院等发展阶段,1993年更名为南京理工大学。1995年,学校成为国家首批“211工程”重点建设高校;2000年,获批成立研究生院;2011年,获批建设“985工程优势学科创新平台”;2017年,学校入选“双一流”建设高校,“兵器科学与技术”学科入选“双一流”建设学科;2018年,王泽山院士获得2017年度国家最高科学技术奖,中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平亲自为王泽山院士颁奖;2018年12月,学校成为工信部、教育部、江苏省共建高校。学校坚持“以人为本,厚德博学”的办学理念,秉持“进德修业,志道鼎新”的校训,弘扬“团结、献身、求是、创新”的校风,以服务国家战略需求、推动社会进步为使命,致力于建设国内一流、国际知名的特色高水平研究型大学。

学校学科门类齐全,办学特色鲜明。现有机械工程学院、化工学院、电子工程与光电技术学院、计算机科学与工程学院、经济管理学院、能源与动力工程学院、自动化学院、理学院、外国语学院、公共事务学院、马克思主义学院、材料科学与工程学院/格莱特研究院、环境与生物工程学院、设计艺术与传媒学院、知识产权学院等15个专业学院,以及钱学森学院、中法工程师学院、国际教育学院、创新创业教育学院、继续教育学院,并与合作方联合创办了南京理工大学紫金学院和南京理工大学泰州科技学院两个独立学院。学校在长期发展过程中形成了兵器与装备、电子与信息、化工与材料三大优势学科群,工程学、化学、材料科学、计算机科学4个学科进入ESI国际学科领域全球排名前1%,其中,工程学进入前1‰。现有国家重点学科9个,江苏省优势学科6个,江苏省重点学科9个,工信部重点学科7个,国防特色学科10个;国家级特色专业9个,教育部卓越工程师培养计划试点专业13个,江苏省重点专业类12个(覆盖38个本科专业),江苏省品牌专业6个;博士后流动站16个;一级学科博士学位授权点18个、硕士学位授权点14个;具有专业学位授权点11个,其中工程硕士涵盖26个工程领域;具有高级管理人员工商管理硕士(EMBA)授予权;具有在职人员以同等学力申请博士、硕士学位的授予权以及外国留学生和港澳台学生的招生权。学校现有各类在校生30000余名,留学生1000余名。

学校坚持以师为本,师资力量雄厚。具有教授任职资格整体审定权和博士生指导教师资格审批权。现有教职工3200余人,专任教师1900余人,教授、副教授1200余人,其中,入选省部级及以上人才计划400余人,包括:两院院士17人,外国院士3人,“长江学者”18人,“万人计划”专家21人,“国家杰出青年基金”获得者7人,“国防科技卓越青年人才基金”获得者4人,“国家级教学名师奖”获得者3人,首届“全国创新争先奖”获得者3人,国务院学位委员会学科评议组成员5人(其中召集人1人),“国家百千万人才工程”人选14人,国家级、省部级有突出贡献中青年专家26人,享受国务院政府特殊津贴204人等。拥有首批全国高校黄大年式教师团队1个、国家级教学团队5个、教育部创新团队5个、工信部研究型教学创新团队3个、国防科技创新团队9个、江苏省创新团队26个。学校先后入选“江苏省高层次人才创新创业基地”和“国家创新人才培养示范基地”。

学校坚持立德树人,育人成果丰硕。始终坚持人才培养的中心地位,立足精英教育,培养基础宽厚,知识、能力、素质协调发展的高级专门人才和工程精英,造就求真务实、开拓创新、引领发展、具有国际视野的社会中坚。60多年来,累计为国家培养输送了18万余名各类高级专门人才,其中13人当选两院院士。“十二五”以来,学校获得国家级教学成果奖8项;省部级教学成果奖25项,其中特等奖4项、一等奖9项。学校创新创业教育工作成效显著,是全国18所获批国家双创示范基地的高校之一,是首批“全国创新创业典型经验高校”“全国创新创业教育改革示范高校”,同时也是首批“中美青年创客交流中心”和“全国高校实践育人创新创业基地”落户高校;在“互联网+”大学生创新创业大赛、“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛、研究生创新实践系列大赛等重大赛事中屡获佳绩,其中,在第十四届“挑战杯”竞赛中,学校以总分全国第一的成绩,成为第七个捧得“挑战杯”的高校。

学校坚持创新引领,科技优势突出。始终坚持面向国家重大战略,瞄准科技前沿,在先进发射、高效毁伤、光电信息、远程压制、智能无人平台等国防科技领域代表着国家水平。学校现有国家级重点实验室1个,国家级工程技术研究中心1个,国家地方联合工程实验室1个,国家级技术研究推广中心1个,国家级技术转移示范机构1个,国家级质检中心1个,省部级重点实验室24个,省部级工程(技术)研究中心30个,省部级哲学社会科学研究基地11个,建有国家大学科技园,并以此为依托承担了一大批国家重大科研任务,取得了一批标志性科研成果。“十二五”以来,学校获得省部级及以上科技奖励233项,其中国家级科技奖励15项(国家最高科学技术奖1项,国家技术发明一等奖1项,国家科技进步一等奖1项,国家技术发明二等奖7项,国家科技进步二等奖5项)。至此,学校自1978年以来获得的国家级科技奖励已达到101项。

学校坚持开放办学,影响日益提升。大力推进国际化办学进程,与100多所海外知名高校和科研机构建立了密切的合作关系。学校获批国家级国际联合研究中心1个、示范型国家国际科技合作基地1个、高等学校学科创新引智基地5个,建有国际联合实验室13个。学校与法国梅斯国立工程师学院共建中法工程师学院,与德国卡尔斯鲁厄理工学院合作建立格莱特纳米科技研究所,与莫斯科鲍曼国立技术大学、澳大利亚国立大学、英国考文垂大学等设立中外合作办学项目。积极响应国家“一带一路”倡议,与白俄罗斯戈梅利大学共建孔子学院。学校大力推进产学研合作,设立了8个校外研究院,发挥国家级技术转移中心的作用,推动重大科技成果的转化应用,服务国家和地方经济社会发展。民用爆破、特种超细粉体制备、智能熔敷焊、印鉴真伪自动鉴别系统等技术,填补了相关领域的空白,创造了显著的经济效益和社会效益。学校成立了教育发展基金会,社会各界通过基金会设立了60余项奖教金和奖助学金,支持学校在人才培养、科学研究和社会服务领域不断追求卓越。

学校办学环境宜人,基础设施一流。校园北依紫金山,西临明城墙,占地3118亩。校内曲塘潋滟,佳木葱茏,碧草如茵,景色如画,与中山陵风景区浑然一体,是修身治学的理想园地。校舍建筑总面积108万平方米,固定资产总值44.8亿元,各类基础设施齐全,后勤服务系统完善。各类教学科研仪器设备19.1亿元;图书馆藏有中外文图书文献250余万册。

新时代展现新气象,新使命呼唤新作为。学校将大力弘扬优良传统,紧紧抓住“双一流”建设机遇,以博大的胸襟,宽广的视野,务实的作风,求是的精神,开拓进取,接续奋斗,坚定不移地朝着国内一流、国际知名的高水平研究型大学战略目标阔步前进,为实现“两个一百年”奋斗目标、实现中华民族伟大复兴的中国梦做出更大贡献。

考研过来人经验一:

一、相信自己,对自己保持信心

考研是个持久战,一定要相信自己,对自己保持信心。自信是原动力。可能很多考生在刚开始复习或者复习过程中怀疑自己的能力,那样,势必会对复习造成影响。

二、端正学习态度、不给自己留后路

态度决定一切。请务必要有破釜沉舟,背水一战,一定要考上研究生的决心,最忌讳抱着试试看的想法。

三、制定详细学习计划、按时执行

考研复习必须根据自己的实际情况,制定出符合自身学习需要的切实可行的学习计划。有了计划,付诸实际行动才是最重要的。

四、劳逸结合、提高学习效率

学习不在时间长短,关键是要注重效率。累的时候建议休息一下,这样学习效率才能有所提升。

五、参考书目按需选择、精挑细选

每个院校都会给备考的同学们推荐参考书目,这也是给了同学们大体的考试范围,到时候看院校推荐的书目,进行购买。在公共课的书目选择上就选择大众推荐的书目就行。

六、强大内心全力以赴的备考、抵制外面的诱惑

既然决定了考研,就应该在这大半年内忍住诱惑、拒绝一切玩乐,坚持“两耳不闻窗外事,一心只读圣贤书”的原则。虽然过程十分艰难,但是只有“吃得苦中苦、方为人上人”

七、学习过程中遇到问题、虚心请教

学习中遇到不会的题目,一定要积极请教,不管是询问同学还是老师,只要解决了自己的问题就行。不要为了面子,私下反反复复钻研,考研没有时间让你死磕一道题。

八、学习备考的同时注意自己的身体健康

无论何时,身体永远是最重要的。考研是一个让人身心俱疲的过程,但是只有保障好身体、心理的健康,才能为考研做好后备力量,才能取得后面的胜利。

九、坚持到底、坚持不懈

只有坚持到了最后才能取得别人没有取得的胜利,切莫半途而废!因为经历过考研洗礼的人,在以后的人生道路上会有足够的勇气和信心面对任何艰难险阻。